Weit hinten, kurz vor dem Horizont, stieg ein Flugzeug in den orange gefärbten Himmel auf. Ein Sonnenstrahl brach sich an einem der Flügel und ließ es geheimnisvoll funkeln; für einen Moment sah es fast so aus, als würde das Flugzeug brennen. Dann war es verschwunden. Die hoch aufragenden Palmen am Rand des Highways wiegten sich im heißen Wind, als würden sie dem Flugzeug hinterher winken. Gestrüpp säumte die Straße, vor dem Licht der untergehenden Sonne sah es schwarz aus, wie Schamhaar. Der letzte helle Streifen am Horizont verlosch schnell. Der Himmel über dem Dachfenster war jetzt petrolblau. Die Strahler des Jeeps spiegelten sich in der Heckklappe des Lastwagens vor uns. Eine amerikanische Flagge zog vorbei.

Weit hinten, kurz vor dem Horizont, stieg ein Flugzeug in den orange gefärbten Himmel auf. Ein Sonnenstrahl brach sich an einem der Flügel und ließ es geheimnisvoll funkeln; für einen Moment sah es fast so aus, als würde das Flugzeug brennen. Dann war es verschwunden. Die hoch aufragenden Palmen am Rand des Highways wiegten sich im heißen Wind, als würden sie dem Flugzeug hinterher winken. Gestrüpp säumte die Straße, vor dem Licht der untergehenden Sonne sah es schwarz aus, wie Schamhaar. Der letzte helle Streifen am Horizont verlosch schnell. Der Himmel über dem Dachfenster war jetzt petrolblau. Die Strahler des Jeeps spiegelten sich in der Heckklappe des Lastwagens vor uns. Eine amerikanische Flagge zog vorbei.

Es war Tag 13 in Amerika, Tag fünf unseres Road Trips mit zwei Freunden von Texas nach Kalifornien, vor vier Stunden hatten wir die Grenzregion zu Mexiko hinter uns gelassen, seit sechs Stunden saßen wir im Auto, gerade waren wir im Begriff, Phoenix zu durchqueren, und ich stellte fest, dass dieser banale Autofahrmoment in der Abenddämmerung der magischste von allen war, die ich auf dieser Reise bis jetzt erlebt hatte. Und da hatten wir schon einige große Momente hinter uns.

Unsere große USA-Reise musste in New York beginnen, weil diese Reise natürlich auch ein bisschen den Anspruch hatte, nach den Überresten des amerikanischen Traums zu suchen, der, so sah es zumindest von Deutschland betrachtet aus, seit der Trump-Wahl in Trümmern zu liegen schien. Wer nach den Überresten des amerikanischen Traums sucht, der muss, das steht außer Frage, in New York anfangen, jedenfalls hatten wir uns das bei der Planung der Reise erfolgreich eingeredet. Wahrscheinlich wollten wir einfach nur mal wieder nach New York. Einmal im Jahr muss man da schon hin und nachschauen, ob es immer noch so zauberhaft ist.

Wir, das waren mein Freund und ich, beide erfahrene New-York-Verehrer, ich allerdings mit gebrochenem Herzen, schließlich hatte sich New York bei meinem letzten Besuch im Oktober überhaupt nicht mehr wie „mein“ New York angefühlt, was mich in tiefe Verzweiflung gestürzt hatte, und diese Wunde konnte nur geheilt werden, indem mir jemand anderes „sein“ New York zeigte und mich davon überzeugte, dass dieses „andere“ New York auch kein so schlechtes war. Mein Freund schlug vor, unsere acht Tage in der Stadt größtenteils auf dem Fahrrad zu verbringen. Darauf hatte ich erstmal gar keine Lust. In New York muss man doch herumlaufen, damit man mal spontan abbiegen oder in einen Laden oder ein Museum oder eine Pizzabude gehen kann. Wäre ein Fahrrad da nicht hinderlich? Konnte man New York überhaupt im Vorbeiradeln erleben? Ich ließ mich überreden und war schnell ziemlich begeistert von den blauen Citi-Bikes (24 Dollar für drei Tage) und der Talfahrt die Williamsburg Bridge runter in die Lower East Side.

Somit begann dieser Road Trip, dessen offizieller Startpunkt in Austin, Texas, liegen sollte, in gewisser Weise schon in New York. Wir bewegten uns bis auf Ausnahmen rollend durch die Gegend. Bald kannten wir jedes Schlagloch südlich des Washington Squares, wir wussten, welche Einbahnstraßen von Nord nach Süd oder andersherum verliefen, wir kannten Fahrradstationen, an denen immer Platz war, wenn man schnell das Fahrrad wechseln musste (nach 30 Minuten kostet jede angebrochene Viertelstunde vier Dollar – und die braucht man echt für anderes, wenn man eine Woche in New York ist). Vieles, und das war das Besondere an dieser achttägigen Fahrradtour, nahmen wir aber auch nur flüchtig wahr. Einen Nachmittag radelten wir quer durch den Central Park bis nach Harlem, wo wir die Columbia University suchten, aber nicht fanden, und pausierten auf dem Rückweg auf einer Bank im Park. Kinder in Schuluniformen, Nannys, Mütter und Väter liefen von der Upper West Side an uns vorbei Richtung Upper East Side, und wir malten uns aus, in was für Häusern sie dort wohl wohnten und welche Berufe sie hatten.

Somit begann dieser Road Trip, dessen offizieller Startpunkt in Austin, Texas, liegen sollte, in gewisser Weise schon in New York. Wir bewegten uns bis auf Ausnahmen rollend durch die Gegend. Bald kannten wir jedes Schlagloch südlich des Washington Squares, wir wussten, welche Einbahnstraßen von Nord nach Süd oder andersherum verliefen, wir kannten Fahrradstationen, an denen immer Platz war, wenn man schnell das Fahrrad wechseln musste (nach 30 Minuten kostet jede angebrochene Viertelstunde vier Dollar – und die braucht man echt für anderes, wenn man eine Woche in New York ist). Vieles, und das war das Besondere an dieser achttägigen Fahrradtour, nahmen wir aber auch nur flüchtig wahr. Einen Nachmittag radelten wir quer durch den Central Park bis nach Harlem, wo wir die Columbia University suchten, aber nicht fanden, und pausierten auf dem Rückweg auf einer Bank im Park. Kinder in Schuluniformen, Nannys, Mütter und Väter liefen von der Upper West Side an uns vorbei Richtung Upper East Side, und wir malten uns aus, in was für Häusern sie dort wohl wohnten und welche Berufe sie hatten.

Einmal sahen wir auf der 6th Avenue einen riesigen braun gebrannten Muskelprotz stehen, der im Sonnenlicht vor einem Supermarkt röstete und Musik hörte. Ich versuchte ihn heimlich zu fotografieren, was er natürlich mitbekam und sofort sein Hemd auszog, woraufhin mein Freund mich anstachelte, ihn anzusprechen und ordentlich zu fotografieren. Aber das war mir peinlich, also ließ ich es bleiben und ergriff die Flucht. Was war das wohl für ein Mensch? Hätten wir uns womöglich angefreundet, wenn wir ihn angesprochen hätten? In New York kann man nie wissen. Ich habe hier schon Freundschaften in der U-Bahn geschlossen. Vielleicht war er ein ganz toller Typ. Wir würden es nie erfahren.

Ein Road Trip ist nicht darauf angelegt, in die Tiefen eines Ortes und einer Gesellschaft vorzudringen. Ein Road Trip ist ein einziges Vorbeifahren mit Schulterblick, guck mal, hast du das gesehen? Können wir umdrehen? In New York hatten wir genug Zeit, herumzutrödeln, uns zu verfahren und mal einen Nachmittag im Park zu vergammeln. Ich empfand diese dahin plätschernden Tage als heilsam; ich lernte die Stadt dadurch noch ein mal anders kennen. Für die Autofahrt von Austin nach Los Angeles hatten wir allerdings nur zehn Tage eingeplant, es war unmöglich gewesen, vier berufstätige Leute für länger am selben Ort zu selben Zeit zusammen zu bringen. Zwischenzeitlich kam mir unsere Reise deshalb flüchtig vor, was etwas Unbefriedigendes an sich hatte. Andererseits: Wozu macht man Urlaub? Ein Urlaub ist keine investigative Recherche. Sind die schönsten Reisen nicht die, auf denen man so dahintreibt, vorbei an all den Sehenswürdigkeiten, die man erkunden, den Menschen, die man treffen, den Bootsausflügen, Wandertouren und Schlossführungen, die man ausprobieren könnte? (Aber nicht unbedingt muss?) Wenn man unter dieser Art des Reisens Erholung versteht, ist ein Road Trip genau das Richtige.

Ein Road Trip ist nicht darauf angelegt, in die Tiefen eines Ortes und einer Gesellschaft vorzudringen. Ein Road Trip ist ein einziges Vorbeifahren mit Schulterblick, guck mal, hast du das gesehen? Können wir umdrehen? In New York hatten wir genug Zeit, herumzutrödeln, uns zu verfahren und mal einen Nachmittag im Park zu vergammeln. Ich empfand diese dahin plätschernden Tage als heilsam; ich lernte die Stadt dadurch noch ein mal anders kennen. Für die Autofahrt von Austin nach Los Angeles hatten wir allerdings nur zehn Tage eingeplant, es war unmöglich gewesen, vier berufstätige Leute für länger am selben Ort zu selben Zeit zusammen zu bringen. Zwischenzeitlich kam mir unsere Reise deshalb flüchtig vor, was etwas Unbefriedigendes an sich hatte. Andererseits: Wozu macht man Urlaub? Ein Urlaub ist keine investigative Recherche. Sind die schönsten Reisen nicht die, auf denen man so dahintreibt, vorbei an all den Sehenswürdigkeiten, die man erkunden, den Menschen, die man treffen, den Bootsausflügen, Wandertouren und Schlossführungen, die man ausprobieren könnte? (Aber nicht unbedingt muss?) Wenn man unter dieser Art des Reisens Erholung versteht, ist ein Road Trip genau das Richtige.

***

***

Austin, hatten wir gelesen, sei einer der liberalsten Orte im traditionell republikanisch geprägten Texas, eine Universitätsstadt mit vielen jungen Leuten und boomender Wirtschaft, die dank niedriger Steuern immer mehr Tech-Firmen aus Kalifornien anzieht. Wir hatten von den fantastischen Barbecues gehört und von der florierenden Musikszene. Als wir am Flughafen in ein Uber-Taxi stiegen und der von starkem Männerparfum umnebelte Fahrer Ryan so nett fragte, wie wir denn drauf seien, war ich überzeugt, ein in diese Welt passendes Austiner Demokratenexemplar entdeckt zu haben. Aber Ryan war in Afghanistan gewesen und hatte ziemlich klare Ansichten. Staatliche Regulierung sei großer Mist, sagte er, jeder solle selbst sehen, wie er zurecht komme, der Staat solle sich gefälligst aus seinem Leben raushalten. Immerhin sei das Land jetzt endlich wieder auf dem richtigen Weg. „Haben Sie Trump gewählt?“ fragte ich zaghaft.

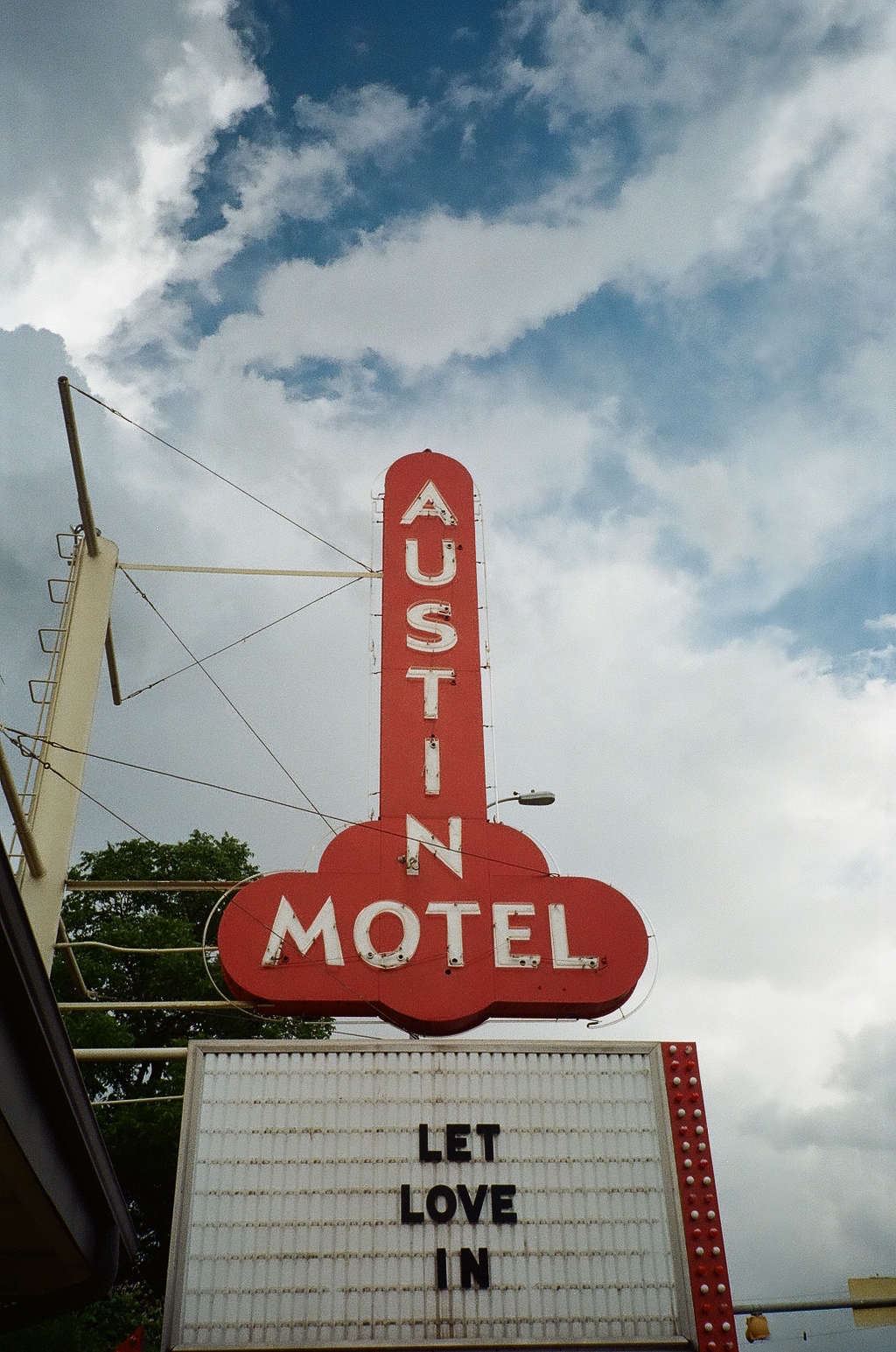

Natürlich hatte er das. Kalifornien sei schrecklich, fuhr er fort, New York auch. Waffen solle man auf jeden Fall immer dabei haben dürfen. Das alles erzählte er mit teilnahmsloser Stimme, so als würde er uns erklären, wie man einen Reifen wechselt. Wir saßen still auf der Rückbank und lauschten ihm fasziniert, bedacht, ihn bloß nicht mit einem Widerspruch in seinem wütenden Redefluss zu stoppen. Vor dem Fenster zog Austin vorbei, oder zumindest das, was laut Ortsschildern Austin war. Mir kam es vor wie ein einziger, hügeliger Highway. Irgendwann tauchte am Rande dieses Highways ein Haus mit Veranda auf, da war Freedmen’s Bar drin, das Barbecue-Restaurant, das die New York Times empfohlen hatte. Um das Restaurant herum standen ein paar anonyme Wohnblocks. Ich stellte mir vor, wie Ryan in so einem Haus in einer gefühlskalten Wohnung wohnte, allein, mit großem Fernseher und viel Bier im Kühlschrank. In Freedmen’s Bar konnte man auf einer überdachten Terrasse an langen Holztischen sitzen und sich eine große Platte Fleisch teilen – butterweiche Schweineschulter und Rinderbrust, seit Stunden geräuchert, dazu hausgemachte Focaccia. Nach dem Essen fuhren wir zurück zur Congress Avenue, an der wir das Zentrum Austins vermuteten. Am Zipfel der superbreiten Straße funkelte das Kapitol der Stadt, eingerahmt von Hochhäusern. Über der Straße baumelten Reihen blinkender Ampellichter, man kam kaum auf die andere Seite, weil für die Fußgänger eigentlich immer rot war. In SoCo, dem südlichen Teil der Congress Avenue, entdeckten wir schließlich eine Art Freiluftmall aus lässigen Boutiquen, die Jacquemus verkauften, einem auf retro gemachten Luxusmotel mit phallusförmigem Leuchtschild, einem Buchladen, der vergilbte Fotobände verkaufte, einem Hotel mit Sichtbetonfassade und Aesop-Seife auf dem Klo.

In Freedmen’s Bar konnte man auf einer überdachten Terrasse an langen Holztischen sitzen und sich eine große Platte Fleisch teilen – butterweiche Schweineschulter und Rinderbrust, seit Stunden geräuchert, dazu hausgemachte Focaccia. Nach dem Essen fuhren wir zurück zur Congress Avenue, an der wir das Zentrum Austins vermuteten. Am Zipfel der superbreiten Straße funkelte das Kapitol der Stadt, eingerahmt von Hochhäusern. Über der Straße baumelten Reihen blinkender Ampellichter, man kam kaum auf die andere Seite, weil für die Fußgänger eigentlich immer rot war. In SoCo, dem südlichen Teil der Congress Avenue, entdeckten wir schließlich eine Art Freiluftmall aus lässigen Boutiquen, die Jacquemus verkauften, einem auf retro gemachten Luxusmotel mit phallusförmigem Leuchtschild, einem Buchladen, der vergilbte Fotobände verkaufte, einem Hotel mit Sichtbetonfassade und Aesop-Seife auf dem Klo.

In einem Cowboystiefelladen ließ sich mein Freund von einem Typen neu einkleiden, der sich die raunende Murmelstimme eines echten Cowboys sehr überzeugend antrainiert hatte. Zusätzlich wurden wir von einem riesigen, rotgesichtigen Kerl namens Jeff aus Minnesota beraten, der Cargoshorts und Gummisandalen trug und, als er hörte, was die von meinem Freund sehnsüchtig beäugten Stiefel kosten sollten, begeistert ausrief: „Nur vierhundert Dollar? Spitze! Ich nehme gleich zwei Paar.“ Nebenan entdeckten wir noch zwei Vintage-Läden, eine Taco-Bar und ein auf Williamsburg gestyltes Restaurant, das allerdings noch teurer war als die meisten Restaurants, die ich aus Williamsburg so kannte. Irgendwie landet man im Urlaub am Ende doch immer wieder dort, wo es einem bekannt vorkommt, selbst wenn man ursprünglich total erpicht darauf war, an einer Tankstelle zu stranden und sich dort bei einer Flasche Coca Cola mit ein paar Lastwagenfahrern anzufreunden.

Statt der Lastwagenfahrer trafen wir Fledermäuse. In der Abenddämmerung pilgerten wir wie alle anderen auch zur Congress Bridge. Ein Autofahrer hielt neben uns und fragte, was da zu gucken gäbe. „Fledermäuse“, sagten wir, obwohl wir selbst nicht wussten, was uns erwartete, es stand nur in allen Touristenführern, dass man die Fledermäuse nicht verpassen dürfe. Unterhalb der Brücke war ein Park, einige Leute hatten ein Picknick mitgebracht. Wir warteten. In den Fassaden der Hochhäuser am Ufer des Colorado spiegelte sich ein dramatischer Sonnenuntergang. Ich hatte schon oft Fledermäuse gesehen. Wahrscheinlich war das hier eine Attraktion für idiotische Stadtmenschen, die eine Kuh nicht von einem Schaf unterscheiden konnten.

Statt der Lastwagenfahrer trafen wir Fledermäuse. In der Abenddämmerung pilgerten wir wie alle anderen auch zur Congress Bridge. Ein Autofahrer hielt neben uns und fragte, was da zu gucken gäbe. „Fledermäuse“, sagten wir, obwohl wir selbst nicht wussten, was uns erwartete, es stand nur in allen Touristenführern, dass man die Fledermäuse nicht verpassen dürfe. Unterhalb der Brücke war ein Park, einige Leute hatten ein Picknick mitgebracht. Wir warteten. In den Fassaden der Hochhäuser am Ufer des Colorado spiegelte sich ein dramatischer Sonnenuntergang. Ich hatte schon oft Fledermäuse gesehen. Wahrscheinlich war das hier eine Attraktion für idiotische Stadtmenschen, die eine Kuh nicht von einem Schaf unterscheiden konnten.

Und dann ging es plötzlich los: ein Strom flatternder Tiere zischte unter der Brücke hervor, in einem weiten Bogen flogen sie über den Fluss hinter die Bäume am Ufer, hunderte, tausende, hunderttausende Fledermäuse, die aussahen wie ein Schwarm ausgebüxter Quidditch-Schnätze. Es wurden immer mehr. Ich kam gar nicht erst auf die Idee, ein Foto zu machen, man konnte kein einzelnes Tier erkennen, es war eine einzige, aufgeregt knisternde Fledermauswolke. Nach zwanzig Minuten kamen immer noch welche. Irgendwann gingen wir essen. Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg in die Wüste.

***

Marfa ist ein 1800-Seelen-Dorf im Westen Texas’, manche kennen seine legendäre Prada-Boutique, die das Künstlerduo Elmgreen & Dragset im Jahr 2008 30 Kilometer außerhalb des Städtchens in die Wüstenlandschaft stellte. Ich hatte mir Marfa wie eine große Wohnwagensiedlung zum Hippietum konvertierter kalifornischer Grafikdesigner vorgestellt, aber tatsächlich sah es hier so aus wie in einer Wüstenversion der amerikanischen Vorstadtsiedlung, die Straßen breit, die Häuser flach und klein und scheinbar so stabil wie faltbare Umzugskartons. Wir wohnten in der Washington Street, was für die staubige, menschenleere Straße ein reichlich hochtrabender Name war. Das Häuschen, das wir gemietet hatten, war nicht abgeschlossen – das mache hier keiner, hatte uns die Gastgeberin geschrieben, wir sollten durch die Küchentür ins Haus gehen. Wir kamen spätabends an. Während die anderen das Auto ausräumten, lief ich im Stockfinstern um das von Kakteen eingerahmte Haus herum. Durch die Hintertür, die sich anfühlte, als sei sie aus Pappe, betrat ich einen Vorraum, den ich im Dunkeln als eine Art Waschküche ausmachen konnte. Es roch nach Staub und Moder, anscheinend war lange nicht gelüftet worden. Es hätte mich nicht erstaunt, wenn ich im nächsten Zimmer ein vertrocknetes Skelett vorgefunden hätte. Im Wohnzimmer stand ein altes, verstimmtes Klavier, die Tasten angelaufen wie die kaffeebraunen Zähne einer alten Frau.

Am nächsten Morgen fiel weißes Sonnenlicht durch die Jalousien ins Schlafzimmer. Vor der Tür lagen weite Felder mit vertrockneten Sträuchern in der aufsteigenden Hitze. Bahngleise durchkreuzten die Landschaft. Kakteen wucherten in Autoeinfahrten.

Zwischen Montag und Mittwoch ist Marfa tot. Fast alle Läden und Restaurants haben geschlossen. Wir reisten an einem Montag an. Auf der Suche nach einem Café streiften wir durch den verlassenen Ort. Manche Häuser waren schick, sie sahen aus wie Saloons, vor den Türen standen Geländewagen; das Einzige, was zur Vollkommenheit dieser Szenerie noch gefehlt hätte, war ein Schuss, der die schläfrige Stille durchschnitt und den heißen Staub über dem Asphalt aufwirbelte, dazu das Geräusch eilig davonlaufender Cowboystiefelabsätze und ein rauchender Colt im Kakteengebüsch. Hinter manchen Fensterscheiben erspähten wir Vintagemode, Keramik und organic soap made in Marfa. Einzig ein Geschäft, das Strohhüte verkaufte, hatte geöffnet. Ein Café mit verrammelter Tür pries auf einer Tafel seinen hausgebackenen Toast an. Gegenüber stand ein Haus mit zerbrochenen Fensterscheiben, daneben eines mit einer entlaufenen Kloschüssel vor der Tür. Die Atmosphäre war gespenstisch. Alle hatten Hunger, und ich sehnte mich nach einem Swimming Pool.

Zwischen Montag und Mittwoch ist Marfa tot. Fast alle Läden und Restaurants haben geschlossen. Wir reisten an einem Montag an. Auf der Suche nach einem Café streiften wir durch den verlassenen Ort. Manche Häuser waren schick, sie sahen aus wie Saloons, vor den Türen standen Geländewagen; das Einzige, was zur Vollkommenheit dieser Szenerie noch gefehlt hätte, war ein Schuss, der die schläfrige Stille durchschnitt und den heißen Staub über dem Asphalt aufwirbelte, dazu das Geräusch eilig davonlaufender Cowboystiefelabsätze und ein rauchender Colt im Kakteengebüsch. Hinter manchen Fensterscheiben erspähten wir Vintagemode, Keramik und organic soap made in Marfa. Einzig ein Geschäft, das Strohhüte verkaufte, hatte geöffnet. Ein Café mit verrammelter Tür pries auf einer Tafel seinen hausgebackenen Toast an. Gegenüber stand ein Haus mit zerbrochenen Fensterscheiben, daneben eines mit einer entlaufenen Kloschüssel vor der Tür. Die Atmosphäre war gespenstisch. Alle hatten Hunger, und ich sehnte mich nach einem Swimming Pool.

Mein Freund fand unsere Suche romantisch. „Das hat auch etwas sehr Poetisches, wenn alles geschlossen ist“, philosophierte er. „Da bleibt eine Sehnsucht nach etwas.“ Ich sah einen anderen Vorteil: Weil alles zuhatte, sowohl die Geschäfte als auch die Kunstgalerien, durch die man sich theoretisch hätte schleppen können, blieb uns für den Nachmittag nichts anderes übrig, als uns in den Spabereich des Saint George Hotels zu schleichen und den Rest des Tages im Halbschatten am Swimming Pool zu verbringen, die Füße im Wasser, die aktuelle Ausgabe des New Yorker als Sonnenblende vorm Gesicht, Guacamole und Chips in Greifnähe. Zwischendurch knatterte hinter dem hohen Zaun ein Zug vorbei. Ich hatte nicht das Gefühl, irgendetwas zu verpassen.

Mein Freund fand unsere Suche romantisch. „Das hat auch etwas sehr Poetisches, wenn alles geschlossen ist“, philosophierte er. „Da bleibt eine Sehnsucht nach etwas.“ Ich sah einen anderen Vorteil: Weil alles zuhatte, sowohl die Geschäfte als auch die Kunstgalerien, durch die man sich theoretisch hätte schleppen können, blieb uns für den Nachmittag nichts anderes übrig, als uns in den Spabereich des Saint George Hotels zu schleichen und den Rest des Tages im Halbschatten am Swimming Pool zu verbringen, die Füße im Wasser, die aktuelle Ausgabe des New Yorker als Sonnenblende vorm Gesicht, Guacamole und Chips in Greifnähe. Zwischendurch knatterte hinter dem hohen Zaun ein Zug vorbei. Ich hatte nicht das Gefühl, irgendetwas zu verpassen.

Wie uns mein Nachname an der mexikanischen Grenze vor einer Beinahe-Verhaftung rettete und ob ich in Los Angeles in einem Kaktusbeet hängen blieb, steht im zweiten Teil dieses Reiseberichts. Und hier kann man sich den Soundtrack unserer Reise anhören.